充足的颅内药物累积是治疗中枢神经系统(Central Nervous System,CNS)疾病的关键。受限于血脑屏障的屏障作用,绝大多数药物分子难以进入脑部病变区域,严重限制了CNS疾病的药物选择。基于纳米技术的药物递送系统(Drug Delivery Systems,DDSs)具有跨越血脑屏障和靶向病灶区域等优势,已有大量研究用于提高治疗性药物的脑内递送。近三十年来,科研人员构建了脂质体、聚合物纳米粒、白蛋白纳米粒、脂质纳米颗粒和纳米囊泡等多种DDSs,在临床前动物实验中取得了一定的疗效,但临床试验效果仍有待提升。靶向递送效率不足是目前脑靶向DDSs面临的首要问题。通过整合现有文献数据发现,目前DDSs的脑部递送效率仅为游离药物的数倍,远未达到临床预期。同时,影响DDSs脑部递送的因素众多(如骨架材料、粒径、粒度分布、电荷、表面涂层、靶向配体结构、给药剂量、疾病模型等),各因素之间又存在复杂的相互作用,依赖人力筛选的传统制剂开发模式无法同时对多因素进行考察,不仅效率较低,而且探索范围非常有限,很大程度上限制了脑靶向制剂的开发。。

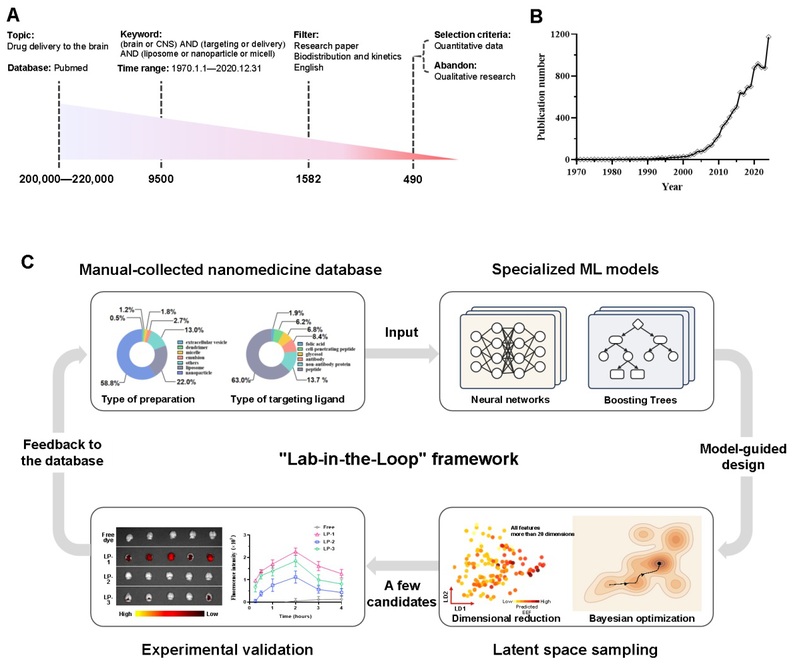

为有效提升DDSs的脑部递送效率,复旦大学药学院王建新教授团队联合上海交通大学郑双佳助理教授与微软亚洲研究院李东胜博士团队构建了一种“Lab-in-the-loop”机器学习框架,将传统试错性人力筛选模式转变为数据驱动的准确、高效设计策略(图1)。研究团队首先整理了1970-2024年间Pubmed数据库收录的9,500份文献,发掘超过17,600个影响DDSs脑部累积的潜在特征,并整合为可被AI识别的冷启动数据库。随后,利用LightGBM算法构建了可用于分析和设计脑靶向DDSs的机器学习模型。该模型成功解析DDSs特性与生物分布之间的深层关系,揭示了影响DDSs脑内分布的关键因素(粒径、电荷、表面配体等)。结合贝叶斯优化和降维技术,该模型无需依赖传统生物学实验,即可快速精准预测复杂未知纳米制剂的脑部递送效率。

该研究首次将“Lab-in-the-loop”理念框架引入脑部纳米药物递送领域,通过生物学数据与深度强化学习的闭环集成驱动脑靶向DDSs自主优化,迭代速度相较于传统模式提升数十倍,有望加速CNS疾病精准递送与治疗的研发进程。

图1 Lab-in-the-loop机器学习用于脑靶向递送系统设计

上述研究近日在Cell Biomaterials(细胞-生物材料)杂志发表,题目为“Lab-in-the-loop machine learning for brain-targeting delivery system design”(Lab-in-the-loop机器学习用于脑靶向递送系统设计)。复旦大学药学院博士生邱秋钧、李适佚以及上海交通大学溥渊未来技术学院张继贤为本文共同第一作者,复旦大学药学院王建新、上海交通大学溥渊未来技术学院郑双佳和微软亚洲研究院李东胜为本文的通讯作者。该工作获得国家自然科学基金、微软亚洲研究院基金、RayWu天使基金和中科协青年人才托举工程等项目支持。

原文链接:

https://www.cell.com/cell-biomaterials/fulltext/S3050-5623(25)00121-7