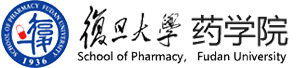

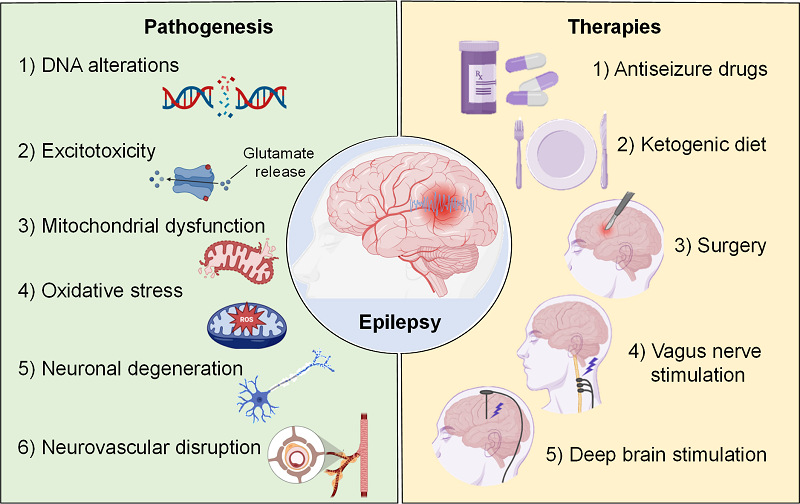

癫痫是一种由中枢神经系统兴奋-抑制平衡失调引发的慢性神经系统疾病,临床表现为反复性、不可预测的异常放电发作。癫痫影响着全球约 7000万人的生活,占疾病总负担的0.75%。反复的癫痫发作不仅加重大脑损伤,还导致神经异常和精神疾病,患者常面临神经生物学改变、认知心理障碍及过早死亡等挑战。癫痫的发病机制涉及遗传易感性增加、神经发育异常、脑血管病变等多种因素的复杂交互(图1)。抗癫痫药物是目前临床主要治疗手段,这类药物均通过调节神经元离子通道或神经递质平衡来控制癫痫发作。尽管临床治疗常用的抗癫痫药物有20余种,但是存在治标不治本,仅可控制癫痫发作状态,无法起到疾病修饰作用或从根本上抑制癫痫的发生发展;且临床约三分之一的患者会出现耐药,约一半左右的患者会遭遇不良的药物反应(图2)。耐药性癫痫患者预后显著恶化:死亡率增加8倍,猝死风险升高3倍,且更易伴发认知损害和精神共病。尽管生酮饮食、手术切除、神经电刺激等技术被用于难治型癫痫治疗,然而它们存在耐受性差、价格昂贵、风险高、侵入性强等不足。因此,开发新颖的癫痫治疗策略对于克服耐药、降低毒副反应、提高癫痫患者预后甚至扭转癫痫疾病进程至关重要。

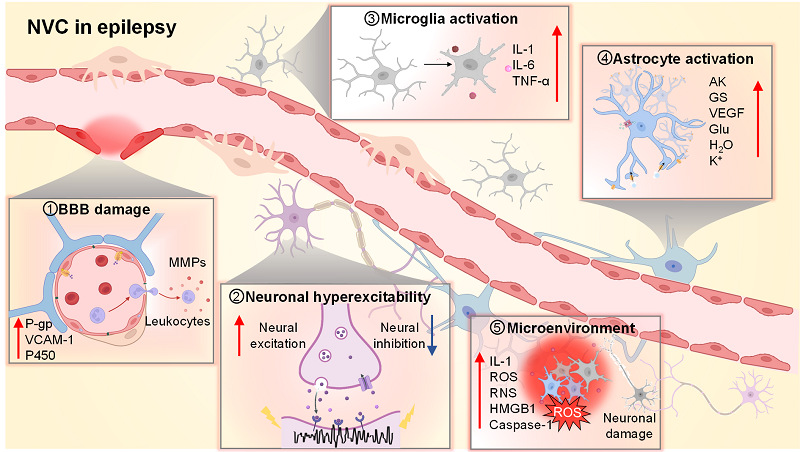

由神经元、星形胶质细胞、小胶质细胞和血管内皮细胞等构成的神经血管复合体(NVC)是脑功能运行的单元基础。NVC中不同细胞间通过物理接触、分子交互和功能协同等方式实现兴奋信号传递、免疫炎性响应、血流能量调节等功能。临床及临床前研究均表明,NVC中任何一个单元结构或功能异常,均会导致神经元的异常放电,与癫痫的演进密切相关,如血脑屏障的破坏、胶质细胞的激活以及微环境稳态失衡等。高效脑部递送与精准药物释放是提升抗癫痫药物疗效并降低毒副作用的关键。近年来,生物纳米技术的快速发展为癫痫等脑部疾病治疗提供了突破性解决方案。

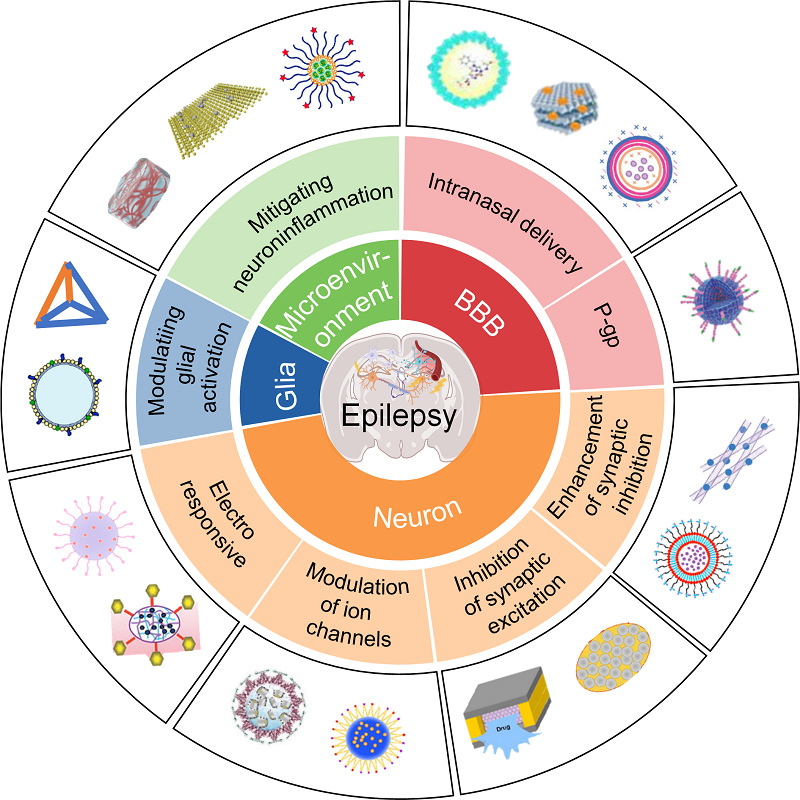

2025年4月17日,复旦大学药学院王聪青年研究员团队对近年报道的致痫灶生物靶标和纳米生物材料进行了系统介绍,该工作以题为《创新生物纳米技术靶向神经血管复合体治疗癫痫》综述发表在《先进医疗材料Advanced Healthcare Materials》杂志。本综述首先系统解析了神经血管复合体(包括血脑屏障、神经元、胶质细胞及微环境)稳态失衡与癫痫发生之间的因果关系,进而全面总结了近年来报道的靶向调控神经血管复合体的生物纳米策略。重点聚焦这些生物纳米系统的设计策略,包括其作用机制、构建原理及临床前评估,最后讨论了下一代生物纳米技术的应用前景以及有效临床转化必须克服的挑战。

图1. 癫痫常见发病机理及临床治疗策略。

神经血管复合体(NVC)是一个复杂的多细胞系统,由血管内皮细胞,神经胶质细胞,神经元和细胞外微环境共同组成(图3)。NVC中不同细胞间通过物理接触、分子交互和功能协同等方式实现兴奋信号传递、免疫炎性响应、血流能量调节等功能。临床及临床前研究均表明,NVC中任何一个单元结构或功能异常,如血脑屏障的破坏、胶质细胞的激活以及微环境稳态的失衡等,均会导致神经元异常放电,与癫痫的演进密切相关,可以为治疗干预癫痫提供新颖的分子和细胞靶标。

图2. 临床使用的抗癫痫药物及其作用机制

图3. NVC稳态受损可促进癫痫发生发展,并为治疗干预提供靶标

高效脑部递送与精准药物释放是提升抗癫痫药物疗效并降低毒副作用的关键。近年来,生物纳米技术的快速发展为癫痫等脑部疾病治疗提供了突破性解决方案:(1)优化药物的生物分布和药物代谢动力学,提高药物的生物利用度并降低毒副作用;(2)帮助药物克服多重生物学屏障,提高其病灶富集能力;(3)赋予系统响应性,实现病灶内时空特异性的按需释放、乃至协同治疗的效果。该工作重点围绕NVC中的血脑屏障、神经元、胶质细胞、微环境等4类靶标单元,详细介绍了各类生物纳米体系的设计策略、作用机制、及应用效果评估(图4)

药物治疗是癫痫管理的核心手段,但现有疗法存在显著局限性:其一,低脑部递送效率导致的长期大剂量用药与不可控药物释放会引发严重毒性和耐药性;其二,现有治疗单一靶向神经元,仅能缓解症状而无法阻断疾病进程。生物纳米递药系统为实现抗癫痫药物的精准递送与可控释放提供了创新解决方案,虽已取得重要进展,但其发展仍处于初级阶段,亟需通过突破关键挑战来加速临床转化:(1)拓展癫痫治疗靶点,尽管临床常用抗癫痫药物仍基于传统的神经元兴奋-抑制失衡理论,但这些疗法面临耐药、严重副作用和无法阻止疾病进展等局限。随着跨突触病毒示踪、光遗传学和双光子成像等技术的发展,靶向异常神经环路、异常细胞代谢、神经元衰老日渐成为新型的癫痫治疗靶点。(2)创新生物纳米技术,理想的癫痫治疗生物纳米系统应同时具备以下特性:高效穿透BBB、智能响应型释药、多重治疗功能以及优良的生物相容性。(3)建立多维疗效评估体系,当前疗效评估过度依赖脑电图、癫痫发作等标准,难以全面反映治疗效果。鉴于癫痫患者常共患抑郁/痴呆等多种疾病,建议建立多维度的评估框架:电生理指标、认知与情绪、生化参数及影像学指标等立体交叉评价标准。总之,本文提出的生物纳米策略不仅为癫痫治疗提供新范式,也拓展相关神经系统疾病治疗思路。通过多学科交叉合作与技术创新,新型的生物纳米系统有望突破现有治疗瓶颈,最终改善患者生存质量。

图4. 生物纳米技术靶向神经血管复合体治疗癫痫

复旦大学药学院博士研究生王鑫、本科生成彦龙为该论文的共同第一作者。复旦大学药学院王聪青年研究员为论文的通讯作者。该工作获得国家重点研发计划,国家自然科学基金,上海市科学技术委员会,大湾区精准医疗项目以及上海分子影像重点实验室等项目的支持。

Abstract: Epilepsy is a prevalent chronic neurological disorder, characterized by seizures resulting from an imbalance between excitatory and inhibitory neurons. While pharmacotherapy remains the standard treatment, traditional pharmacotherapy faces significant challenges, including poor brain penetration, high drug resistance rates, and providing only symptomatic relief, rather than addressing the underlying causes for a comprehensive cure. Recently, the neurovascular complex (NVC) has gained attention for its critical role in the development and progression of epilepsy. Simultaneously, various innovative bio-nanotechnology systems have emerged, specifically designed to enhance drug delivery across the brain and enable precise targeting within the lesion. Herein, this review begins by outlining the core NVC involved in epilepsy treatment, breaking it down into four key components: the blood-brain barrier (BBB), neurons, glial cells, and the microenvironment. We analyze the viability of targeting NVC to improve epilepsy therapy. Next, we highlight innovative bio-nanotechnology systems, detailing their design principles, construction strategies, and preclinical evaluations in epilepsy therapy. Finally, we discuss the prospects for next-generation nanotechnologies and the challenges that must be overcome for effective clinical translation. Overall, this review aims to guide the development of more efficient and precise bio-nano therapies, ultimately enhancing treatment outcomes for epilepsy patients.